가난한 떠돌이가 길거리를 돌아다니고 있다. 그러다 우연히 거리에서 꽃을 파는 눈먼 소녀를 만난다. 그녀에게 첫눈에 반한 떠돌이는 마지막으로 남은 동전을 털어 꽃을 산다. 그런데 떠돌이가 소녀에게 돈을 건넨 후 곧바로 자동차의 문이 닫히는 소리가 들린다. 이로 인해 소녀는 떠돌이를 부자로 오해하게 된다. 그날 밤, 떠돌이는 술에 취해 자살하려는 백만장자를 구해주고 그와 친구가 된다. 떠돌이는 백만장자가 술에 취했을 때 돈을 얻어내어 그 돈으로 소녀를 도와준다. 그리고 마침내 소녀의 수술비까지 마련해주어 소녀는 눈 수술을 한다.

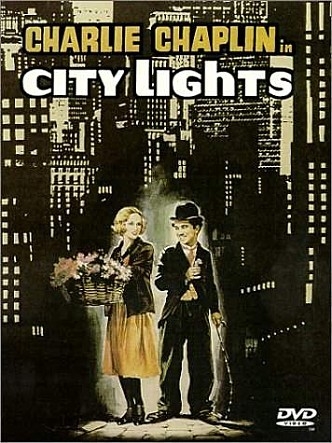

찰리 채플린의 ‘시티라이트’는 도시의 ‘어둠’과 ‘빛’을 함께 이야기하고 있는 영화이다. 영화가 제작되었던 1930년대는 미국이 대공황을 겪을 때였다. 실업자들이 늘어나고, 빈부 격차는 정점을 찍게 되었다. 시티라이트에서 ‘백만장자’는 술에 취했을 때는 떠돌이의 친구가 되지만, 술에서 깨어나면 떠돌이와 철저한 타인이 된다. 또, 가난하지만 한결같은 소녀와 자살 충동에 빠진 풍요로운 백만장자의 삶을 대조적으로 보여준다. 이런 점들이 영화 속에서 도시의 ‘빛’과 ‘어둠’으로 작용하며 끊임없이 깜빡이고 있다.

떠돌이는 가진 것 하나 없으면서 부자 행세를 하고, 해본 적도 없는 권투경기를 하면서 소녀에게 집세와 눈 수술비용까지 모두 구해다 준다. 이것은 자신의 힘이었지만 결코 자신만의 힘은 아니었다. 이렇게 애달플 만큼 소녀에게 애정을 쏟아붓는 떠돌이가 바로 도시의 ‘빛’ 그 자체라고 볼 수 있다. 언뜻 보면 영화 속에서 이 ‘어둠’과 ‘빛’은 꽤 조화로워 보인다. 하지만 그 속에서 ‘빛’은 ‘어둠’이라는 잔인한 현실의 벽에 부딪히고 있었다.

완전히 거지가 된 떠돌이와 수술을 하고 앞을 볼 수 있게 된 소녀가 다시 만나는 장면은 ‘어둠’과 ‘빛’이 대비한다. 소녀는 자신의 꽃 가게 앞을 지나가는 떠돌이에게 꽃 한 송이와 동전을 손에 쥐여주는데, 순간 그의 손을 어루만지며 떠돌이가 바로 자신을 도와준 은인이라는 것을 알게 된다. 그리고 떠돌이의 얼굴, 채플린의 얼굴이 클로즈업되는 장면이 나온다. 이 장면은 많은 사람에게 최고의 장면으로 꼽히고 있다.

클로즈업되었을 때 채플린의 표정, 어쩐지 두 가지의 감정이 뒤섞여 있는 듯 보인다. 자신이 구해다 준 돈으로 눈 수술을 하여 잘 지내고 있는 소녀를 보며 기뻐하는 감정. 그리고, 거짓 모습으로 포장되어 있던 자신의 진짜 모습을 들켜버려 두려워하는 감정. 이 두 개의 감정이 절묘하게 얽혀 채플린의 얼굴에 ‘빛’과 ‘어둠’이 함께 나타난다.

소녀는 떠돌이의 정체를 알게 되었다. 이제는 앞을 볼 수 있다고 말하는 소녀. 남은 것이라곤 소녀가 쥐여준 꽃 한 송이와 동전 하나인 떠돌이. 도시의 ‘빛’과 ‘어둠’이 완전히 마주하게 되는 순간 영화는 끝이 난다.

누구나 도시의 ‘빛’이 될 수 있지만, 아무나 할 수 있는 것이 아니다. 찰리 채플린은 대공황 시기에 사람들에게 어둠 대신 빛을, 눈물 대신 웃음을 찾아주고자 했다. 무려, 약 90년 전 영화임에도 우리가 여전히 ‘시티라이트’를 찾는 이유는 아마도 도시의 ‘선량한 빛’이 그리워서가 아닐까?