과거 민주화운동서는 유혈이 낭자했다. 피탄으로, 폭행으로. 그러나 시대의 중심이 됐던 피의 기록은 다름 아닌 혈서다. 신념을 위해 엄지를 베고 자신의 이야기를 꾹꾹 눌러쓴다. 그렇게 자신의 신체를 떠난 혈은 저항의 상징이 됐다.

시간이 흘렀다. 대학의 총학생회는 점차 운동권에서 탈피했고 학생들의 관심은 취업과 자기계발로 돌아섰다. 시대가 변하면서 당연한 수순이었다. 그런데 최근 혈서가 등장하고 있다. 운동과 저항에 관한 반감이 목 깊이 서려있는 현 시대 대학생에겐 가히 반전이다.

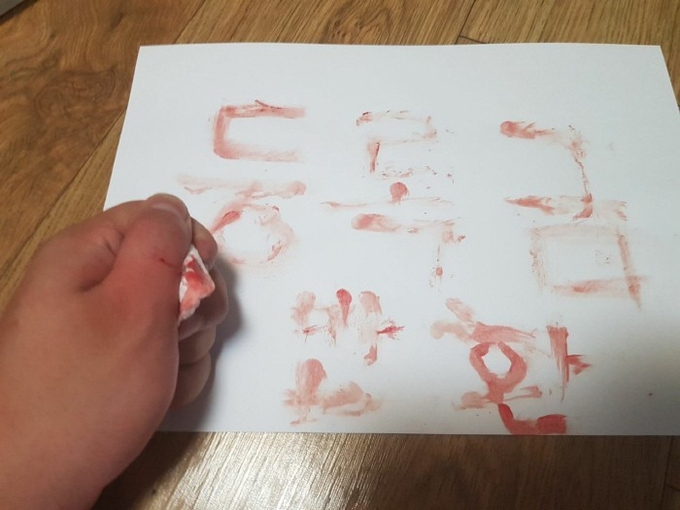

시작은 학생을 우롱한 한 마디였다. 지난 6일 한양대 본관(102관) 앞에서 농성을 진행하던 학생들을 향해 기획처장은 "비대면 시험을 원하면 학생들에게 혈서라도 받아오라"고 말했다. 해당 발언의 이면에는 혈서가 아닌 학생사회 의견은 모두 ‘묵살’이라는 의미가 담겨있었다.

들끓었다. 학내 익명 커뮤니티인 ‘에브리타임’을 넘어 각종 언론 1면을 장식했다. 이에 응답하듯 재학생은 혈서를 내놓았다. 그는 한 언론지 인터뷰서 “단순한 오기나 분노가 아니다”라며 “학생들이 건강하게 학습할 권리와 정당하게 등록금을 반환받을 권리를 얻기 위해 싸우는 것”이라고 말했다.

무엇이 그로 하여금 손가락을 스스로 베도록 만들었을까. 중요한 점은 결코 치기어린 행동이 아니었다는 것이다. 혈서는 단순한 가십거리로 남지 않았다. 연세대와 중앙대 커뮤니티서도 혈서 게시물이 연이어 게재됐다. 그들은 모두 대학본부의 소통 태도를 지적했다. 그들의 반성을 요구했다.

상기해보자. 1980년대, ‘학문의 요람’이라 불리는 대학을 다니며 제 손으로 민주화를 이룩했던 세대가 지금의 기성세대다. 시점의 차이는 있을 수 있으나 현재 대학본부서 미래를 책임지는 요직의 인사도 그 시절의 향수를 가슴의 품은 채 살아왔다.

다시 2020년, 역사는 반복됐다. 학생들은 대학본부 불통에 분개하며 혈서를 휘갈기고, 총궐기를 진행하며 대응하고 있다. 그들은 모두 같은 목소리를 내고 있다. “우리는 학교의 주인이다. 우리의 목소리를 외면하지 말라.”

누구보다 문을 두드리고, 목소리를 찢어 높였던 사람이 과거의 당신들이다. 이제는 학생들의 말에 귀 기울일 때가 아닌가. 행정적 문제가 존재하고, 모든 부정행위를 차단할 수 없으며, 등록금 반환은 재정상 어렵다면, 초라한 온라인 공지는 집어던지고 직접 학생들 앞에 서서 소통하라.

혈이 가리키는 건 당신들의 태도다.